Descrizione

Di Renzo Besozzi

Perchè riunisco queste zone? Anche se non sono un tutt’uno, esse hanno tradizioni simili. Sono infatti in origine piccole masserie agricole, sorte nel mezzo di terreni coltivabili, e da sempre dediti all’agricoltura quale unica fonte di sostentamento. Non parlo di reddito, ma di puro sostentamento, almeno per tutto il medioevo e fino alla fine del 19° secolo, dato che la proprietà dei terreni non apparteneva agli agricoltori, ma era concentrata nelle mani di pochi. La vita si trascinava di generazione in generazione senza cambiamenti, tranne l’avvicendamento dei “padroni”, le cui proprietà seguivano le alterne fortune degli stessi.

Come in tutto il territorio di Sesto, gli insediamenti abitativi datano dalla preistoria, come testimoniano le coppelle scolpite sul “sass de preja buja”, ma lo sviluppo maggiore si ebbe attorno al settimo e sesto secolo avanti Cristo, periodo fiorente della cosiddetta cultura di Golasecca, come testimoniano numerose sepolture, per poi subire un declino verso la metà del III secolo, fino ad un nuovo sviluppo in epoca romana. Attraverso queste zone passava la strada romana proveniente da Angera.

Con la caduta dell’impero romano, la zona venne occupata da popolazioni longobarde, nel IX secolo le terre furono date in proprietà alla abbazia benedettina voluta dal vescovo di Pavia, e, dopo alterne vicende conflittuali fra i vescovi di Pavia e di Milano, d’autorità papale la giurisdizione venne affidata al vescovo di Milano. Nel 1300 tutto il basso Verbano passò in feudo alla potente famiglia Visconti, e nei secoli successivi il feudo venne smembrato e anche i terreni dei nostri quartieri passarono di mano in mano a vari signori. Solo a partire dal periodo Napoleonico gradualmente le grandi proprietà vennero cedute agli agricoltori del luogo.

Restano testimonianze della religiosità e delle tradizioni degli abitanti nelle numerose cappelle, capitelli e dipinti sacri ancor oggi visibili. La tradizione delle cappelle risale ad epoca romana. I “lares” domestici, spiriti protettori della famiglia, i “lares compitales” o dei crocicchi e i “lares rurales”, dei campi, venerati dal popolo romano, sono stati sostituiti in epoca cristiana, con i santi, col Crocefisso e, in misura maggiore, con la Vergine, erede, nella cultura popolare, di divinità propiziatrici del raccolto (Madre Terra, Cerere).

Abbiamo nei nostri quartieri, degne di essere menzionate e visitate, la notevole cappella di San Giorgio del XVI secolo all’incrocio tra via San Giorgio e via Piave, la cappella della Madonna Immacolata, a San Vincenzo in prossimità della cascina Passera, la cappella campestre della Madonna del Latte (o madonna dei Ronchi), in via Lombardia, località Loca di Sopra, ai piedi della collina. Le cappelle sono state edificate in luoghi dove prima sorgevano cappelle e/o tempietti di epoca più antica.

Ma il vero gioiello di queste zone è l’oratorio di San Vincenzo, chiesetta edificata alla fine dell’XI secolo in una zona da sempre considerata sacra.

L’area è stata oggetto di plurime campagne di scavi archeologici, che hanno dimostrato l’importanza e la continuità insediativa dall’età romana fino ai secoli più recenti. Numerose tombe sono state trovate sotto la pavimentazione interna ed esternamente alla chiesetta.

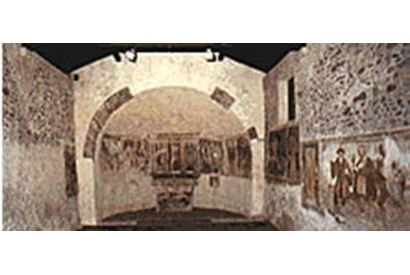

E’ provata la conversione dell’oratorio in lazzaretto in occasione delle grandi pestilenze del Medioevo, fino all’ultima epidemia di colera verificatasi nel 1884. Affreschi devozionali all’interno ne danno chiara testimonianza.

L’interno e’ decorato di affreschi di pregevole fattura, probabilmente era interamente affrescato ma rimangono visibili solo quelli eseguiti tra il ‘400 e il ‘500 nell’abside e sul fianco destro; sicuramente di esecuzione più antica e’ la serie di affreschi dell’abside. Sulla parete destra sono raffigurati i tre re magi, che hanno anche dato il nome all’edificio.

Indirizzo

Contatti

Luoghi collegati

Galleria di immagini

Modalità di accesso

In auto - Le località di San Giorgio, San Vincenzo e Loca sono raggiungibili dal centro città attraversando la SS 33 del Sempione e percorrendo la S.P. 48, superato il Cavalcavia Marchetti. Si prosegue lungo Via San Donato fino al bivio per San Vincenzo (Via Tognoli). L’area si trova nelle vicinanze del sito archeologico del Sasso di Preja Buia.

In autobus - Autolinee Varesine serve la località di Loca con la fermata “Sesto Calende, Angera / Incasale Oca”. In alternativa, per raggiungere San Vincenzo e San Giorgio è possibile utilizzare la fermata “Sesto Calende Dell’Acqua Scuole”, situata presso l’Istituto Superiore: da lì si prosegue a piedi o in bicicletta.

In treno - Dalla stazione ferroviaria di Sesto Calende è possibile raggiungere le località a piedi, in auto o in bicicletta. Uscendo dal lato nord della stazione si percorrono Via Tortorino e Via Lombardia fino all’intersezione con Via San Vincenzo.

In bicicletta o a piedi - Il percorso più diretto per raggiungere Loca dal centro o dalla stazione prevede l’utilizzo della ciclabile che costeggia Via per Angera, fino alla località Sant’Anna. Da lì si imbocca Via Incasale.

San Giorgio e San Vincenzo sono raggiungibili in bicicletta attraversando la SS 33 del Sempione e proseguendo lungo la S.P. 48, con itinerario su strade secondarie e a bassa percorrenza.